第733号 2021 (R03) .08発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和3年8月

本号の内容

§水稲多収品種「ミズホチカラ」に対する

育苗箱全量施肥による省力栽培と大規模経営体における導入効果

熊本県農業研究センター生産環境研究所

研究参事 柴山 豊

(現在 熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局)

§土のはなし−第4回

よい土の条件物理的性質−その3

断面でわかる排水の良否

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

水稲多収品種「ミズホチカラ」に対する

育苗箱全量施肥による省力栽培と大規模経営体における導入効果

熊本県農業研究センター生産環境研究所

研究参事 柴山 豊

(現在 熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局)

1.はじめに

水田作の担い手不足対策として,熊本県においても生産組織の再編が各地で推進され,経営の持続が可能な大規模経営体や法人化の育成が進んでいる。このような大規模経営体にとっては,いかに収入を安定的に確保し,なおかつコスト低減や作業の省力化を行うかが経営上の大きな課題となっている。

収入については,主食用水稲の生産以外に,国や自治体の交付金(水田活用交付金,産地交付金等)を活用できる新規需要米(飼料用米・米粉用米・加工用米・飼料用稲)を導入して経営の安定化を図る事例が多く見受けられる。この新規需要米には600kg/10aを大きく越えて高収量が期待できる多収性の専用品種が用いられており,「ミズホチカラ」はその主力品種の1つである。

低コスト化や作業の省力化については,水稲に対する「苗箱まかせⓇ」を用いた育苗箱全量施肥栽培が県内の一定面積で普及しており,いくつかの大規模経営体でもこの技術を採用することで,低コスト化ならびに麦収穫や水稲作準備等で多忙な時期の省力化を実現している。

西南暖地の水稲普通期栽培において,この育苗箱全量施肥栽培を用いる場合の留意点の1つとして,育苗時の苗丈が徒長しやすいことがあげられる。育苗箱全量施肥で多収性水稲品種を栽培した事例は多くはないものの,「ミズホチカラ」は県内で普及している水稲品種の中では育苗時の苗丈が比較的伸びにくい性質を持つとされており,慣行の育苗法では十分な苗丈が得られないことすらある。このため,むしろ育苗箱全量施肥栽培との相性の好さが期待できる。

そこで,水稲品種「ミズホチカラ」を育苗箱全量施肥法で栽培したときの苗質および生育や収量について調査し,大規模経営体に導入した際の経営メリットについて検討した。いずれも試験は2016年から2018年の3ヵ年行った。

2.育苗箱全量施肥を用いた「ミズホチカラ」の苗質と機械移植適性

1)苗質試験の内容

機械移植を前提とした播種試験を,熊本県の普通期栽培の標準的な時期である5月中下旬に行った。試験の要因は,育苗場所(苗床の種類)および育苗方式の2要因とした。このうち,育苗場所については,熊本県内で一般的な水田と畑の2水準を設けた。水田育苗は代かきで均平化した田面に,畑育苗は畑に防草シートを敷設した上に苗箱を並べる方式とした。それぞれのかん水方法は,水田では入水による底面からの給水,畑では散水チューブ(エバフロー)を用いた散水を行った。

育苗箱全量施肥栽培では苗箱内の保水性が慣行育苗よりも低くなることに留意し,かん水不足の影響が出ないよう,いずれも必要十分な水量を与えた。もう1つの要因である育苗方式については,慣行育苗(慣行区)と育苗箱全量施肥(苗箱施肥区)の2水準とした。苗箱施肥区では1箱当たり900gの「苗箱まかせⓇN400−120」を施肥した。併せて,苗箱施肥区では苗箱外への遮根処理を行った。この遮根処理は,熊本県内の水稲育苗箱全量施肥栽培に対して,とりわけ水田育苗を行う際に推奨している方法である。

具体的には,箱内の底面に遮根シートを敷設する,あるいは稚苗用育苗箱(箱底の穴が極小で根を通さない)等を用いる処理であり,苗箱内で根が巻くことによってルートマット充実が促される。今回の試験では,慣行区には普通期栽培で一般的な箱底に穴の多い中苗用育苗箱を,苗箱施肥区には遮根を意図して稚苗用育苗箱を用いた。なお,共通の項目として,育苗培土は人工造粒土を用いた。

2)苗丈への影響

水稲苗の機械移植適性の評価で重要な項目は,苗丈とルートマット強度の2点である。

苗丈については,田植機が支障無く移植作業を行え,かつ植えられた苗が水没しないことを考慮すれば,およそ10cmから25cmの間にあることが望ましい。ただしスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の食害が懸念される地域では下限として15cm以上は欲しいところである。

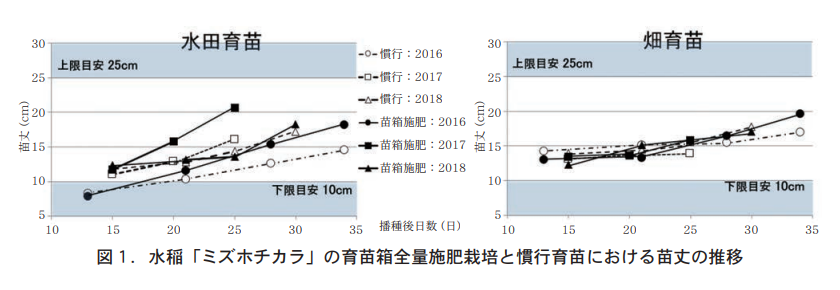

図1に示したように,水田育苗における苗丈は,どの試験年も慣行区より苗箱施肥区が高かった。いずれの試験区も育苗期間20日で目標下限の10cmを超えることができたものの,慣行区では「ミズホチカラ」の性質によって25日以上育苗しても15cmに届かない年もあったのに対し,育苗箱全量施肥では28日以上の育苗で15cmを確保できた。畑育苗では,処理や試験年の差は小さかったものの,育苗箱全量施肥において20〜25日の育苗期間で苗丈10cm以上を確保できた。

なお,既往の試験結果から,他の一般的な品種であれば,普通期栽培で水田を苗床とした育苗箱全量施肥で25日程度も育苗すると,苗丈は25cm程度に伸長し機械移植に適さなくなる傾向にあるが,ミズホ

チカラにおいてはこのような徒長はいずれの試験年ならびに育苗方式でも認められなかった。

よって,いずれの育苗場所ならびに育苗方式でも「ミズホチカラ」移植に必要な苗丈が得られ,とりわけ育苗箱全量施肥では移植に適する期間がより長いと判断された。水稲を大規模に作付けする場合,移植作業は何日も続けて行われるため,苗床における苗の移植適期が長いことは大きなメリットと考えられる。

3)ルートマットへの影響

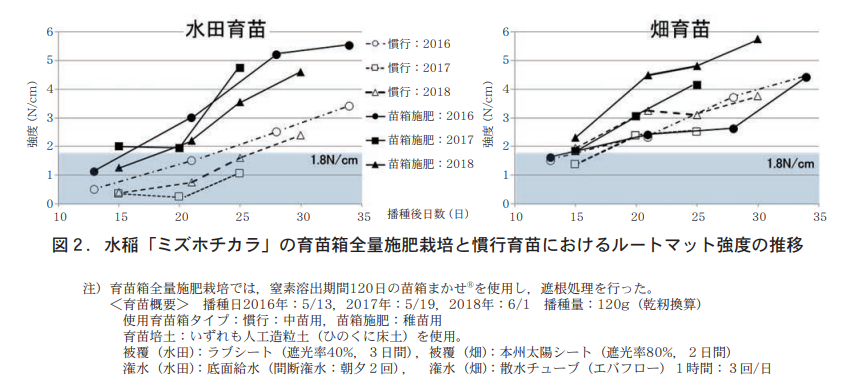

ルートマットについては,熊本県では苗箱から取り出したマット苗を片手で持つために必要なルートマット強度の指標として1.8N/cm(苗マット幅1cm当たりの引っ張り切断強度が1.8N=ニュートン)を設定している。

図2に示した水田育苗において,遮根処理を行わない慣行区においては育苗期間20日ではいずれの試験年も1.8N/cmを確保できなかったものの,遮根処理を行った苗箱施肥区では20日で1.8N/cmを確保することができ,さらにその後育苗を継続してもその強度は低下せず,育苗方式によってルートマット強度に明確な差が表れることが確認された。

畑育苗においては,育苗方式による差は水田ほど明確な差はないものの,いずれの年の試験区も育苗20日で強度1.8N/cmを確保することができ,苗箱施肥区の強度は慣行区と同等またはそれ以上となった。ルートマットの形成に関しては,育苗箱全量施肥の有無そのものよりも,遮根処理の有無の方が影響が大きいと推察される。また,育苗場所と遮根の相互関係を考察すると,水田では遮根をしないと苗箱の底から苗床土壌へと根が伸びていくが,今回の防草シート上での畑育苗では根が苗箱外に出てもそれほど伸長せず,これが水田と畑の違いにつながったものと推察される。

以上の結果により,水稲「ミズホチカラ」の育苗においては,苗丈とルートマット強度の機械移植適性に関して,慣行育苗よりも育苗箱全量施肥が有利であると考えられた。

3.育苗箱全量施肥栽培による「ミズホチカラ」の収量

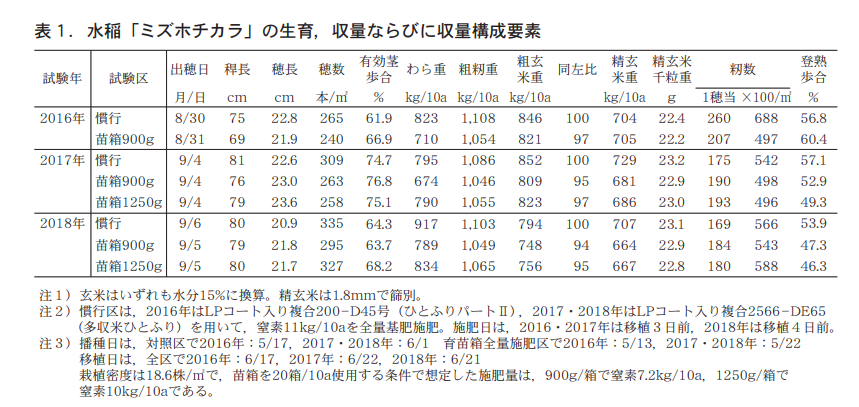

「ミズホチカラ」の育苗箱全量施肥栽培の本田での適応性を見るために栽培試験を行った。試験区の構成は,LPコート入り複合肥料の全量基肥施肥を行う慣行区,育苗箱全量施肥栽培として1箱当たりの苗箱まかせⓇN400−120の量が900g区,同じく1250g区の3水準とした。これはそれぞれ10a当たりの窒素施肥量に換算すると,慣行区で11kg,育苗箱全量施肥では10a当たりの使用苗箱数が20枚であるため,900g区で7.2kg,同1250g区が10kgに相当する。なお,リン酸およびカリの供給と土づくりを兼ねて,全試験区共通に牛ふん堆肥2t/10aの施用を行った。播種期は5月中下旬,移植期は6月中下旬に行った。

この結果,各区の生育,収量および収量構成要素は表1のとおりになった。900g区の粗玄米重は慣行区の94〜97%であり,慣行と同等かやや低かった。この低かった年の原因は,生育や収量構成要素のうち,穂数および籾数が少なかったことによる。1250g区は収量比95〜97%であり,900g区に対して箱当たりの施肥量を増肥する効果は認められなかった。

4.大規模経営体における育苗箱全量施肥栽培

「ミズホチカラ」の生産コスト評価

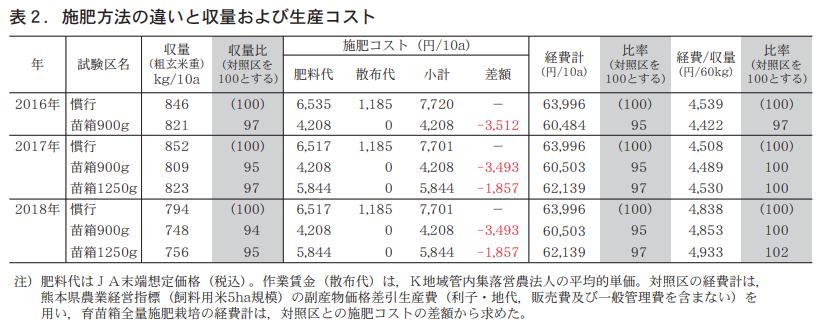

栽培試験の結果から,大規模経営体が水稲「ミズホチカラ」の育苗箱全量施肥栽培を行う際の経営メリットについて,試験年ごとに試算を行い,慣行である全量基肥施肥栽培と比較した(表2)。

まず粗玄米重としての収量は,表1の結果にしたがって慣行の94〜97%とした。

次にコストについて,栽培法ごとに異なる施肥に係るコストについて比較した。県内JAの末端価格で肥料代金を試算したところ,慣行区の全量基肥専用肥料に対し,苗箱900g区および1250g区では10a当たりの肥料代が低かった。さらに,慣行区では散布にかかる労働費がかかるため,県内K地域における集落営農法人の平均単価を用いて計上した。他方,900g区および1250g区ではこの費用は発生しない。そのため,試験区間の施肥コストは,慣行区の7,701円に比較して,900g区で3,512円,1250g区で1,857円削減された。

10a当たりの全経費については,施肥コストと,熊本県経営指標で示されるその他の経費を加えた。この試験区間の比率を見ると,慣行区に比較して900g区で95〜97%,1250g区で97%となり,コストは低減された。

大規模経営体が経営の効率化を目指すにあたって,生産物当たりの生産コストは重要な経営指標の1つであり,いずれの経営体もこの低減を進める必要がある。そこで,生産物当たりに係る経費を試算し比較した。その結果,全経費を収量60kg当たりに換算すると,いずれの試験区もおおむね4,500円前後となり,慣行区との比較でも900g区で97〜100%,1250g区で100〜102%という結果が得られた。

5.まとめ:大規模経営体の「ミズホチカラ」

栽培における水稲育苗箱全量施肥栽培の導入効果

以上の結果をまとめると,水稲「ミズホチカラ」を栽培する大規模経営体が育苗箱全量施肥栽培を導入するメリットとして,まず適正苗質の確保があげられる。適正な苗丈ならびにルートマット強度によって,育苗可能期間が確保されるため,移植作業に与えるメリットは大きい。また,収量については,今回の試験では慣行栽培と同等あるいはやや低下したが,収量60kg当たりの生産コストを比較すると慣行栽培と概ね遜色はない。さらに,育苗箱全量施肥栽培を行うことで,水田への基肥散布に係る作業を削減することができる。熊本県の水稲普通期栽培では,本田への基肥散布作業は概ね梅雨の時期と重なるため,これを省略し,一連の農作業を計画的に進められる点は大きなメリットと言える。

大規模経営体が低コスト・省力化技術を導入する場合,その技術の特性,栽培品種,地域性ならびに経営体の事情等の条件によってそのメリットは異なることから,今回検討を行ったように,各条件の組み合わせについて経営的に評価する試みは重要であると思われる。

土のはなし−第4回

よい土の条件物理的性質−その3

断面でわかる排水の良否

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

今回は,作物生産にとってよい土であるための4条件のうち,土の物理的性質にかかわる2番目の条件「適度に水分を保持し,なおかつ適度に排水もよいこと」から,まずは,土の排水の良否を判断する方法について考えてみる。

1.土の断面をよく観察してみる

たとえば,大雨が降った後,畑に水たまりができ,その水がいつまでも残っているといったことを経験していたら,その土の排水性が悪いということは実感できるはずだ。しかし,その排水の悪さがどの程度なのか,それをもう少し詳しく知りたければ,この連載の2回目(6月号)で述べたように土の穴掘りをして土の断面をつくり,その断面を観察してほしい。その土の排水の良否は,以下に述べる断面の様子から判断できる。

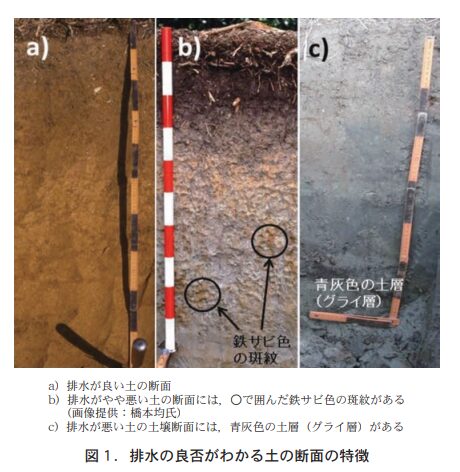

通常の土の断面には特別な模様などない(図1−a)。黒味をおびた表層土があり,その下に黒味が薄れて茶褐色の下層土が続く断面となる。このような断面を示す土は排水がよいと判断する。

ところが,断面に図1−bのような鉄サビ色(茶褐色)の模様(これを斑紋(はんもん)という)があったり,場合によっては,青みがかった灰色の土の層(これをグライ層という)を見つけたりするかもしれない(図1−c)。斑紋があるときは排水がやや悪いと判断し,グライ層は地下水が停滞するほど排水が悪いことを示している。

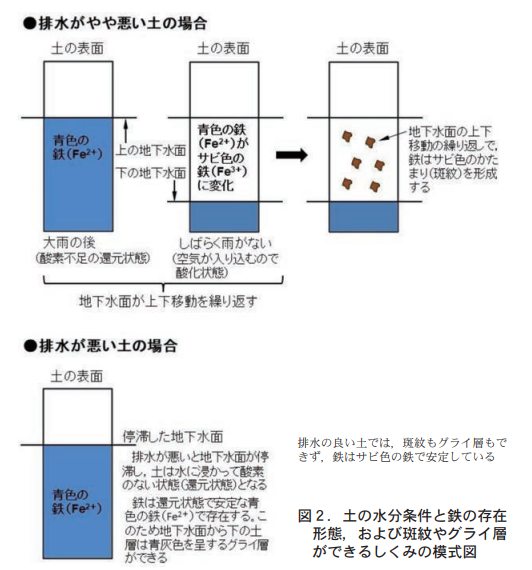

なぜ斑紋や青灰色の土から排水の良否が判定できるのか。それは土にもともと多量に含まれている鉄の性質による(図2)。

2.断面に斑紋がある=排水がやや悪い土

畑の土は,空気が土のすき間にはいり込むので酸素が存在している。このような状態を酸化的状態という。酸化的状態にあると,土の鉄は水に溶けないサビ色の鉄として存在している。ところが土の排水がやや悪いと,大雨が降ったときに雨水が土の中で滞留し,結果的に地下水位が上がってくる。すると,一時的に土のすき間が水で満たされて酸素不足の状態になる。これを還元的状態という。酸化的な時の鉄はサビ色で水に溶けない状態なのだが,還元的な状態になると,鉄は青灰色の鉄に変化して水に溶け出す。

しかし,その後再び乾燥が続くと,排水がまったく悪いわけではないので,少しずつ土の中の水が排水されていき,地下水位が下がって土のすき間に空気がもどってきて酸化的になる。そうすると,鉄は再び水に溶けないサビ色の鉄にかわる。

こうして雨が降るたびに地下水が上下し,土が酸化的状態と還元的状態をくり返しているうちに,還元的状態のときに溶け出た鉄が集まってかたまりをつくる。これが鉄サビ色の斑紋である。地下水位が上下しないと斑紋はできないので,斑紋があるのは,土の排水がやや悪いために地下水が上下していることを示している。

3.断面に青灰色の層がある=排水の悪い土

一方,排水が本当に悪いと,土の中に水が停滞しているので地下水位は比較的高い位置にある。このため地下水に浸っている土は,すき間が水で満たされていて還元状態におかれたままになる。その結果,鉄は水に溶ける青灰色の鉄として存在し続け,その結果,青灰色のグライ層ができる。したがって,グライ層があるということは,その位置まで地下水が停滞し,排水がきわめて悪い土であることを意味している。

ちなみに,この青灰色のグライ層の土を取り出し空気に触れさせると,空気中の酸素によって徐々に酸化され,サビ色(茶褐色)の水に溶けない鉄の形態に変化していく。土の色に与える鉄の面白い性質

である。

4.排水の悪い土の改良方法

排水の良否がわかったとして,では,排水の悪い土をどのように改善すればよいのか。家庭菜園のような小規模な畑だと,地表面の停滞水が流れ出るような溝をつくるとか,作物を栽培する場所(畝(うね))を高くするといった方法がある。

しかし,農家の畑のような広い面積では,排水溝を掘る(この溝を明渠(めいきょ)という) ,あるいは,畑の地下に排水管を埋設し(これを暗渠(あんきょ)という),それを排水溝につなげるといった土木工事が必要になる(図3)。